见证了新中国的风雨,如今他们在泰康之家大清谷畅享艺术人生

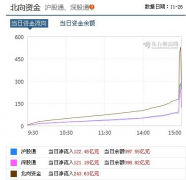

建国70周年,中华儿女美术馆举办了一场名为“一幅画的展览:六十二年前的来信”的特殊画展,并展出了一幅颇具时代记忆的画作——《信》,也带我们走近那段充满英雄赞歌的峥嵘岁月。

《信》诞生于上个世纪50年代的共青农场。据汪诚一老师回忆,这幅画的创作背景系马克西莫夫油画班毕业之际,他深受新中国青年志愿垦荒队远赴北大荒垦荒创业的事迹所触动,并萌生了以此为创作作品的想法。

为了摸清青年志愿垦荒队员的各种生活细节,用亲眼所见、亲身体验来捕捉最为现实、最为真实的场景,汪诚一与青年志愿垦荒队员同吃同住近3个月,亲身感受艰苦的垦荒生活。

《信》表现了中国第一支青年垦荒队在荒芜人烟的北大荒艰苦创业的真实情景。在采访中,汪诚一老师也向我们透露了更多的细节与轶事。在采风创作时他与同学互相背靠背来防止野狼袭击,画面中展现的马架子、帐篷等简易居所,邮递员身穿雨衣,垦荒青年的期待,女青年手中的彩色发带……都是那个年代永不褪色的印记。

作为现实主义题材,油画《信》呈现出了在垦荒岁月里,年轻的垦荒队员们不怕困难,保持着积极乐观向上的精神状态;传递出了垦荒队员的艰辛和豪情;展现出了一种坚守,一种信念,一种在艰苦生活里提炼出来的诗意,温情、唯美而又浪漫。

如今的“北大荒”早已改头换面,成了耳熟能详的“北大仓”,在日新月异,蒸蒸日上的今天,很多人早已忘却了老一辈祖国建设者筚路蓝缕的艰辛付出,岁月可以模糊印象,但精神却永远不会黯淡。正因有了诸多如汪诚一老师这样的历史记录者,才让民族情怀与记忆得以赓续。

蓦然回首

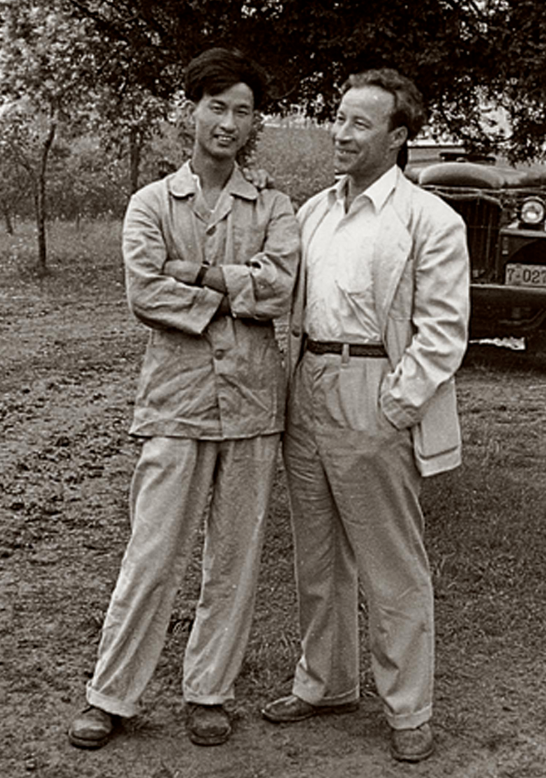

汪诚一、宋贤珍伉俪皆毕业于中国美术学院油画系,是在苏派绘画的教育氛围里成长起来的油画家,并在此后的艺术生涯中建树颇丰,对后世的艺术发展产生了意义深远的影响。

相较于汪诚一老师的创作风格,宋贤珍老师的油画作品,显现出一种具有当代性精神品质在抒情写意中所感受的真实。这是她在艺术上毫不造作的真诚和对生活深刻而独特感悟的基础上,与中国民族文化特别是富有江南特色的文化精神相契合,所形成的一种个性化的绘画语言。

她笔下的江南妇女、戎装军人、藏民,都显现出活力与真实。难能可贵的是,她的绘画语言能在女性的清新纤细之中,更蕴藉着一种质朴大气的力度,显得格外引人注目。艺术家龚云表先生曾在《蕙风如诗盈江南——宋贤珍油画艺术简论》一文中也给予了她“一树梨花压海棠”的高度评价。当浓郁的人文理想与时代审美结合起来,才真正体现作品的时代性和美学品格。

洗练如生

从两位老师们第一次踏进美院算起,已过去了大半个世纪。他们在艺术与生活上相互扶持,已携手共度六十余年的时光,他们共同走过甘南草原,和牧民一起生活,走过呼伦贝尔、江南、澳门等地,写生、授课。他们遇见的人主要是农民,无论何处的农民,一律都带着头巾、穿着草鞋,服装前面还有个围兜。这是我们不曾遇见的装扮,也是独属于上个世纪的风景。正如车尔尼雪夫斯基所说“艺术来源于生活,又高于生活。”

人生本如画,正如两位老师所追求的,不仅是一般意义上的形式美,还有通过对外在形象的不断提炼和简化,摆脱视觉习惯定势而返视内心,倾听灵魂的声音。不同时期不同画作,这种基调不仅始终如一没有变化,而且越来越得到强烈的彰显。

“即使是传统,它也是往前走的。”正如汪诚一老师所言,任何事物的发展都不是墨守成规,而是与时俱进的。艺术如此,养老亦然。

溯“缘”泰康

汪、宋两位老师入住泰康之家·大清谷已经一年有余,当被询问到与泰康结缘背后的故事时,宋贤珍老师说她了解到大清谷也是机缘巧合,先前也入住体验过其他的养老社区,但总觉得差强人意。当从电视上看到泰康之家·大清谷的广告时,便一眼相中了她,于是当机立断办理入住,并直言这是一次非常正确且明智的决定。

当谈论到这一年多以来的心得感受时,汪诚一老师对大清谷优美的环境与高品质的养老服务不吝赞美,在大清谷的生活让人舒心、开心和安心,并激发了极大的创作热情。汪老师化用了王维的这一首诗,也是他们二位在大清谷美满幸福晚年生活的真实写照:

在中国老龄化日趋严重的背后,也预示着中国养老产业理应进入一个新的阶段。在公众认知还停留在“养儿防老”的传统观念时,泰康早已开辟出一条具有时代前沿的道路。

正如《信》中所描绘的北大荒青年志愿垦荒队那般,泰康开创了国内“医养融合,康养一体”的先河,打造五位一体的健康、长寿、富足的精神家园——泰康之家,对传统养老理念具有“醍醐灌顶”的启发意义,也对中国养老事业的发展具有推波助澜的积极作用,促就了养老产业欣欣向荣的大好局面。